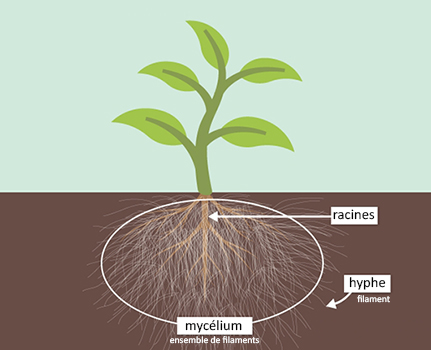

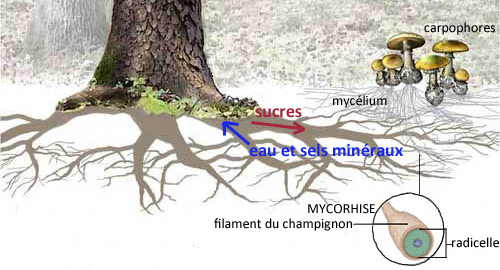

La mycorhize est l'association symbiotique entre un arbre (ou un arbuste etc) et un champignon mycorhizien : il s'agit de l'organe constitué à la fois par la

racine de la plante et par l'appareil végétatif du champignon, présent sous la forme de petits filaments blanchâtres ramifiés, appelés hyphes, dont l'ensemble constitue

le mycélium.

Ces filaments fongiques, de taille microscopique (5 à 15 microns - 1 micron = 1/1000mm), poussent par milliers, formant un réseau très dense autour des racines. Grâce à eux, la surface de contact entre la

racine et le sol est considérablement multipliée : on parle de 1000 fois plus (quelques chiffres qui donnent la mesure du phénomène : 10 cm3 de sol fertile peuvent contenir jusqu'à 1 km de filaments

mycéliens ; les hyphes peuvent croître d'1 mètre par millimètre de longueur de racine, soit mille mètres de filaments mycéliens pour un mètre de racine !).

Quels sont les avantages de cette extension de l'exploration du sol ?

- le réseau mycélien multiplie chez la plante hôte les capacités d'absorption de l'eau ; les hyphes peuvent même s'insinuer dans les micro-pores du sol pour aller extraire l'eau qui y est

présente, ce qui est impossible à une radicelle ou à un poil absorbant, plus épais : ainsi un arbre mycorhizé est-il moins exposé à souffrir de carence hydrique et peut-il mieux résister à la sécheresse qu'un arbre non

mycorhizé.

- les hyphes, qui peuvent atteindre des zones riches en nutriments inaccessibles aux racines, sont capables de solubiliser les substances minérales ou organiques insolubles du sol -le

plus souvent en association avec des populations bactériennes spécifiques- et d'en assurer le transport vers les racines.

C'est le cas, notamment, du phosphore impliqué dans la multiplication cellulaire (méristèmes), la transmission de l'information génétique, le transfert et le stockage d'énergie et aussi dans la photosynthèse. Les hyphes

fongiques jouent un rôle essentiel dans la mise à disposition de ce macronutriment essentiel, qui est peu disponible dans le sol sous forme d'ions assimilables (=seulement 10% de la quantité totale contenue dans le

sol) et qui est peu mobile puisque souvent lié à des cations métalliques tels que le fer ou l'aluminium. Le taux d'absorption du phosphore est 2 à 3 fois supérieur par unité de longueur chez une racine colonisée par un

champignon que chez une racine qui ne l'est pas, les hyphes assurant 70 à 80 % de l'apport de ce nutriment.

Les hyphes prélèvent également l'azote des sources inorganiques d'ammonium, assurant de la même manière une meilleure absorption de cet élément nutritif indispensable au développement de l'arbre.

Les mycorhizes ont d'autres effets :

- elles facilitent le développement du système racinaire qui, plus dense, plus ramifié, permet une meilleure croissance de l'arbre tout entier.

- elles assurent un rôle protecteur contre les substances toxiques, en exerçant une action détoxifiante à proximité immédiate des racines. De plus, les hyphes du champignon symbiotique, en colonisant

les racines, en "bloquent" les accès aux champignons pathogènes qui pourraient remonter jusque dans les parties aériennes, contrairement aux champignons mycorhiziens qui ne peuvent pas pénétrer au-delà du cortex racinaire.

En contrepartie (puisqu'il s'agit d'une symbiose !), le champignon mycorhizien bénéficie de la photosynthèse opérée par les feuilles et reçoit de grandes quantités de composés carbonés

directement assimilables (sucres : saccharose, glucose et fructose), qui sont essentiels à sa survie mais qu'il ne peut pas synthétiser lui-même puisqu'il est dépourvu de chlorophylle- ainsi que de petites

quantités d'acides aminés.

|

On distingue :

-les ectomycorhizes : les champignons forment autour de la racine un manchon ou manteau, tout en insérant

des hyphes entre les cellules de l'écorce racinaire (=réseau de Hartig) ; dans des conditions favorables, le mycélium va fructifier et développer de manière éphémère un carpophore

(ou sporophore), appareil reproducteur que nous appelons communément champignon : cèpe, girolle, chanterelle, morille, truffe, amanite etc...

Les ectomycorhizes se rencontrent principalement chez les arbres forestiers, que ce soient les feuillus -Fagacées (Fagus, Quercus, Castanea...), Bétulacées (Carpinus, Betula, Alnus...), Tiliacées (Populus, Tilia...),

Salicacées (Salix...)- ou les résineux appartenant aux Pinacées (Pinus, Cedrus, Larix, Pseudolarix, Abies, Tsuga, Picea...).

-les endomycorhizes, invisibles à l'oeil nu : des champignons microscopiques, sous forme de spores, infiltrent leurs hyphes à l'intérieur même des cellules des racines, où elles

développent des structures appelées arbuscules ou, plus rarement, d'autres structures appelées vésicules en raison de leur forme.

Les endomycorhizes concernent les autres résineux que les pins : Cupressacées (Juniperus, Chamaecyparis, Cupressus...), Taxodiacées (Cryptomeria japonica, Sequoia, Metasequoia), Taxacées (Taxus...), Podocarpacées

(Podocarpus...)etc ainsi que les autres feuillus que les forestiers : Rosacées (Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Potentilla, Pyracantha, Pseudocynia, Malus, Prunus, Pyrus...), Aceracées (Acer), Oléacées (Fraxinus, Olea...),

Ulmacées (Ulmus, Zelkova, Celtis...) et les arbres tropicaux.

Les mycorhizes arbusculaires (MA) constituent la symbiose végétale la plus répandue et la plus ancienne dans la nature (400 000 espèces végétales connues).

Un seul arbre peut former des mycorhizes avec des champignons différents (chez le Pin sylvestre, par exemple, on a des mycorhizes avec plus de 50 espèces de champignons), de même qu'un champignon peut mycorhizer

plusieurs essences d'arbres différentes. Mais il y a aussi des champignons "spécialisés" qui ne s'associent qu'avec une seule espèce, un seul genre ou une seule famille d'arbres.

|

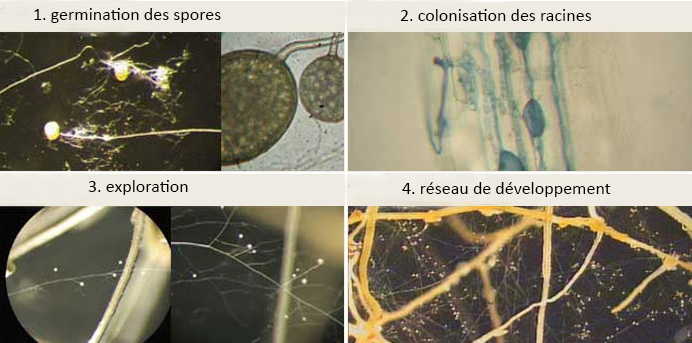

Une fois que ses spores ont germé, le champignon mycorhizien "cherche" dans le sol jusqu'à trouver une racine qui lui convient et qu'il identifie grâce aux hormones végétales qu'elle sécrète : certains champignons -on l'a vu-

ont une affinité pour telle ou telle espèce, d'autres colonisent indifféremment les racines de toutes les plantes, qui peuvent d'ailleurs développer des mycorhizes avec plusieurs espèces de champignons, alternativement ou

simultanément, certaines même -très rares- pouvant former des endomycorhizes aussi bien que des ectomycorhizes.

Le champignon développe alors un réseau ramifié de filaments en direction de la racine, qu'il colonise en pénétrant dans le cortex racinaire, à l'intérieur ou autour des cellules, selon le cas.

La mycorhyze est alors

prête à fonctionner et à être le siège d'échanges chimiques entre symbiote et hôte. Les hyphes "explorent" alors leur environnement, en formant de complexes ramifications qui, dans la nature, permettent

de relier entre eux différents arbres et de mutualiser les ressources pour l'ensemble des végétaux connectés.

|